La Déclaration Statistique et Fiscale (DSF) est bien plus qu’une simple formalité administrative. Elle constitue un levier important pour la gestion des entreprises au Cameroun, ayant un impact direct sur la conformité fiscale et la crédibilité de l’entreprise.

Rôle et importance de la DSF

1. Respect des obligations légales

La DSF est une exigence légale imposée par le Code Général des Impôts (CGI). En tant qu’obligation fiscale, sa non-soumission expose les entreprises à des sanctions fiscales, allant des amendes aux pénalités pour non-respect des délais. Cela fait de la DSF un outil indispensable pour assurer le respect des règles fiscales et éviter des risques juridiques.

2. Outil de transparence financière

La DSF fournit une vue d’ensemble de la situation financière et des performances de l’entreprise. En envoyant des informations détaillées, elle permet à l’administration fiscale de mieux comprendre la structure économique et financière de l’entreprise. Cette transparence peut aussi favoriser la confiance des partenaires commerciaux et des investisseurs.

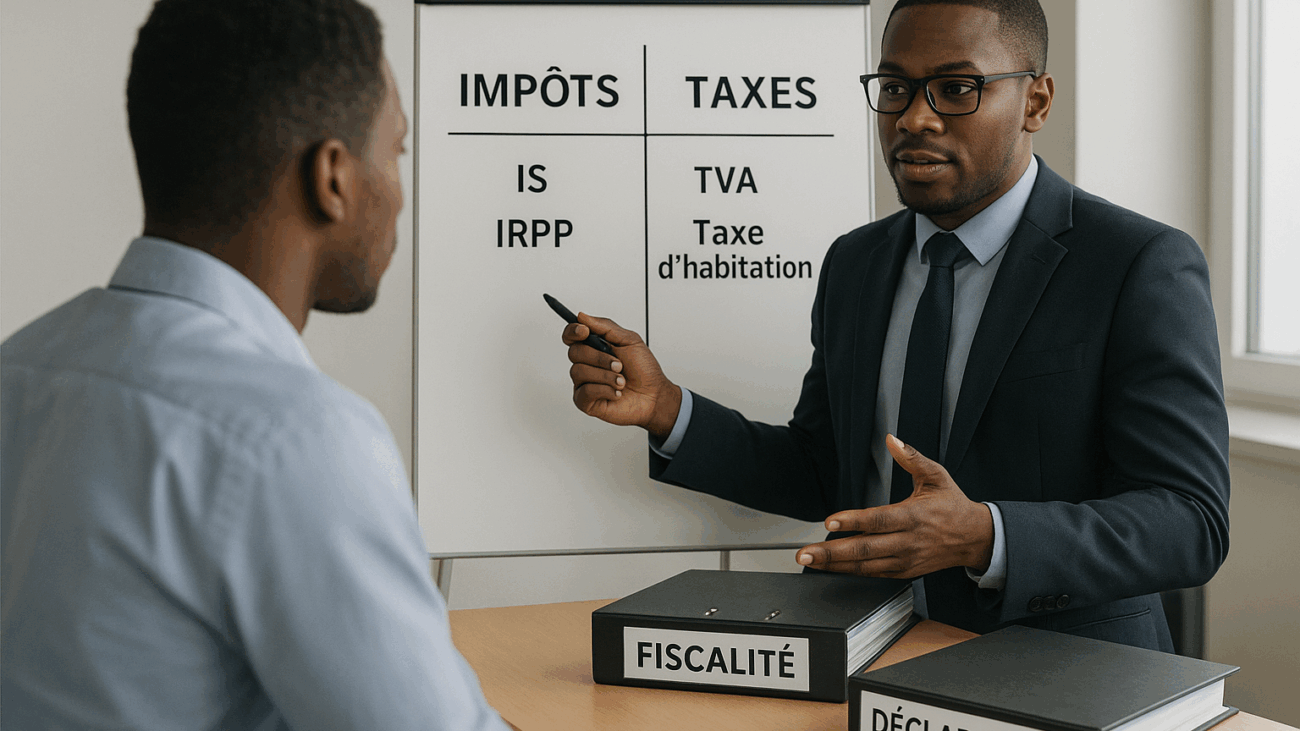

3. Base pour le calcul des impôts

Les données fournies dans la DSF sont essentielles pour permettre à l’administration fiscale de calculer avec précision les impôts et taxes dus par l’entreprise. Cela garantit que l’entreprise paie la juste part d’impôts, sans plus ni moins, ce qui est crucial pour son image et pour éviter des redressements fiscaux.

4. Accès à des opportunités

Une DSF bien préparée et conforme peut servir de base pour accéder à des financements externes, à des prêts bancaires ou même à des partenariats. Les institutions financières et les investisseurs s’appuient sur la clarté des documents financiers pour évaluer les risques et les opportunités d’investissement.

Impact en cas de non-conformité

Amendes et pénalités

Le retard ou l’absence de soumission de la DSF entraîne des pénalités financières élevées. Cela peut également entraîner des intérêts de retard, augmentant les coûts pour l’entreprise et affectant sa rentabilité à court terme.

Perte de crédibilité

Une entreprise non conforme risque de perdre la confiance de ses partenaires commerciaux, de ses investisseurs, ainsi que de ses clients. La non-soumission de la DSF peut être perçue comme un manque de rigueur et d’engagement envers les règles fiscales, ce qui peut nuire à la réputation de l’entreprise sur le marché.

Conclusion : La DSF, un outil stratégique pour la pérennité des entreprises

En somme, la DSF est bien plus qu’un simple devoir fiscal. C’est un outil stratégique qui permet à l’entreprise de respecter ses obligations légales, d’assurer une gestion financière transparente et de bénéficier d’opportunités d’affaires. La DSF garantit également la pérennité de l’entreprise en assurant sa conformité fiscale, renforçant ainsi sa crédibilité et sa solidité financière.