Créer une entreprise est une aventure passionnante, mais le choix de la forme juridique est une étape essentielle. Ce choix influence non seulement la gestion quotidienne, mais aussi vos responsabilités, vos droits et la perception de votre entreprise auprès des partenaires et clients. Explorons les options principales – Établissement individuel, SARL et SA/SA-SU – avec leurs avantages, limites et recommandations pour faire un choix éclairé.

L’établissement : une simplicité qui engage personnellement

Résumé

L’établissement , aussi appelé entreprise individuelle, est la forme la plus simple et rapide pour démarrer une activité. Elle convient parfaitement aux entrepreneurs qui souhaitent tester une idée ou gérer une petite activité avec des coûts réduits.

Avantages :

- Création rapide et simplifiée, peu de formalités.

- Gestion centralisée : vous êtes seul à bord pour prendre toutes les décisions.

- Idéal pour les activités de petite taille ou nécessitant peu de capital initial.

Inconvénients :

- Responsabilité illimitée : votre patrimoine personnel est exposé en cas de dettes ou de difficultés financières.

- Difficulté à lever des fonds auprès des banques et investisseurs, car la structure n’est pas perçue comme solide.

Pour qui ?

Un établissement individuel est adapté si vous démarrez une petite activité artisanale, commerciale ou de services, avec un besoin limité en financement et un risque financier maîtrisé.

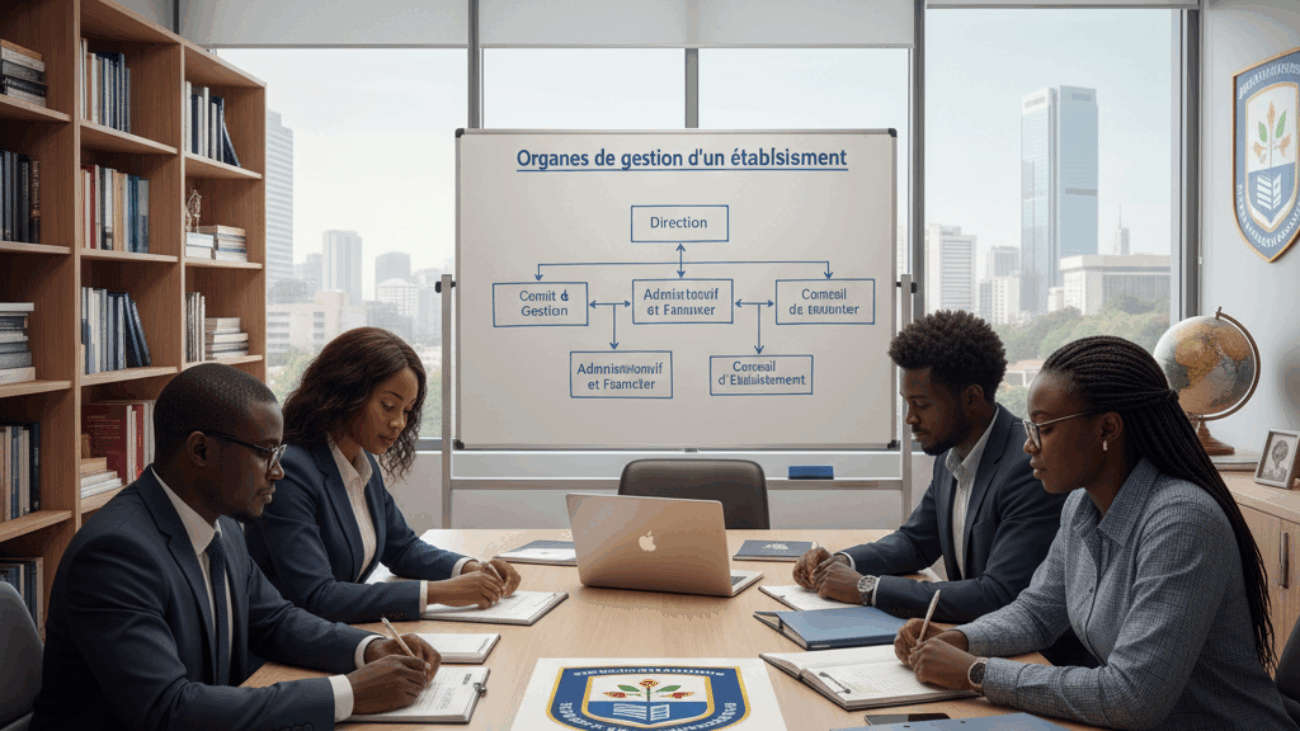

👉 En savoir plus sur les organes de gestion des établissements individuels

La SARL : un équilibre entre simplicité et protection

Résumé

La Société à Responsabilité Limitée (SARL) est un choix populaire pour les petites et moyennes entreprises. Elle permet d’associer plusieurs personnes et de protéger leur patrimoine personnel tout en conservant une gestion relativement souple.

Avantages :

- Responsabilité limitée : vos biens personnels sont protégés.

- Possibilité d’avoir un ou plusieurs associés pour partager les responsabilités et le capital.

- Gestion flexible : les gérants peuvent être choisis parmi les associés ou être externes.

Inconvénients :

- Formalités de création plus complexes qu’un établissement individuel.

- Nécessité de s’entendre avec les associés pour les décisions importantes, ce qui peut être une source de conflit.

Pour qui ?

La SARL est idéale pour les entrepreneurs qui souhaitent partager les risques et les investissements, tout en conservant une gestion agile. Elle est parfaite pour des PME qui visent une croissance progressive.

👉 Découvrez comment fonctionne la gestion d’une SARL

La SA et la SA-SU : une gouvernance pour les grandes ambition

Résumé

La Société Anonyme (SA) ou sa variante unipersonnelle (SA-SU) est conçue pour les grandes entreprises nécessitant une gouvernance structurée et un capital significatif.

Avantages :

- Grande capacité à lever des fonds grâce à la division du capital en actions.

- Structure adaptée aux projets de grande envergure ou nécessitant des investisseurs.

- Gouvernance claire et professionnelle (PCA, PDG, DG ou Directoire).

Inconvénients :

- Formalités administratives lourdes et coûts élevés.

- Obligation de nommer un commissaire aux comptes si certains seuils sont dépassés.

- Complexité de la gestion, notamment en cas de désaccords au sein du Conseil d’Administration.

Pour qui ?

La SA ou SA-SU est parfaite pour des projets nécessitant de gros investissements ou une forte crédibilité sur le marché. Elle convient aux entreprises qui souhaitent se développer rapidement ou faire appel public à l’épargne.

👉 Apprenez-en plus sur la gouvernance des SA et SA-SU

Attention à l’effet « DG ou PDG » : réfléchir avant de se lancer

Aujourd’hui, de nombreux entrepreneurs sur les réseaux sociaux s’attribuent les titres de DG, PDG ou PCA, parfois sans comprendre leurs responsabilités légales. Pourtant, ces titres impliquent des obligations et des risques. Être DG ou PDG dans une SA nécessite :

- Une connaissance des lois et réglementations applicables.

- Une capacité à gérer une gouvernance complexe et à répondre aux actionnaires.

- La responsabilité de la gestion des finances et des engagements de la société.

Ne soyez pas simplement attiré par le prestige du titre. La vraie réussite réside dans une gestion efficace, peu importe la structure choisie. Prenez le temps de comprendre chaque modèle, ses implications et ses exigences avant de vous lancer.